丁盛申诉数十年晚年申请回广州养老却没人敢管他后来如何了

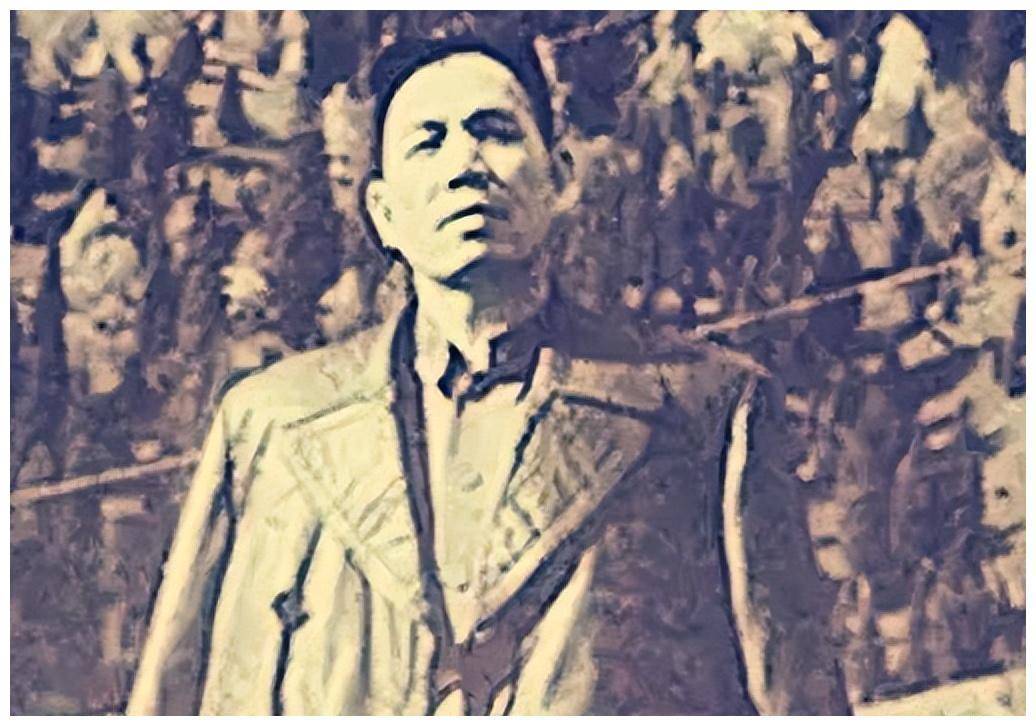

1977年3月,党委扩大会议上,原司令员丁盛遭到公开批判。五年后(1982年7月),经中央批准,丁盛退出现役转地方安置,同年10月被开除党籍。这一系列变故的导火索,源于1976年8月他赴上海与某些人员的一次秘密会面。军事检察院认定其属从犯免予起诉,但政治生涯就此终结。丁盛始终坚称自己蒙冤,多年申诉未果。

退役后,丁盛蜗居南京,仅靠150元微薄收入维生,生活清苦。幸得昔日战友和部下时常接济,方能度日。上世纪90年代初,他提出一个心愿:将组织关系转至曾任职的。那里不仅有他熟悉的四野旧部,更承载着戎马半生的记忆。然而因其特殊身份,报告层层上报至总政治部。

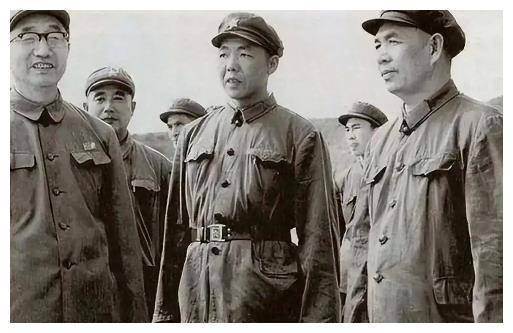

1992年,总政主任于永波面对这份特殊申请陷入沉思。作为四野老兵,他深知丁盛战功卓著——从红军时期到抗美援朝,这位丁军长的威名响彻军旅。最终批复同意办理,既是对历史的尊重,也避免了寒了老战士们的心。

移居广州后,丁盛享受师级干部待遇,生活明显改善。旧部们闻讯纷纷探望,丁军长来了的消息常引发小规模团聚。他受邀走遍大江南北,在西南地区甚至出现素未谋面者登门致敬的场景,足见其人格魅力。1999年秋,86岁的丁盛在广州病逝,灵堂丁盛老人的挽联令在场战友潸然泪下。

关于丁盛晚年境遇,民间流传两种说法:一说因任时工作触怒,但彼时许已调离;另一说指其任期间未亲自接待元帅。实则丁盛向来不重接待礼仪,叶帅亦非计较之人。历史学者认为,其待遇改善主要源于军功——即便在特殊时期,战功仍获组织认可。

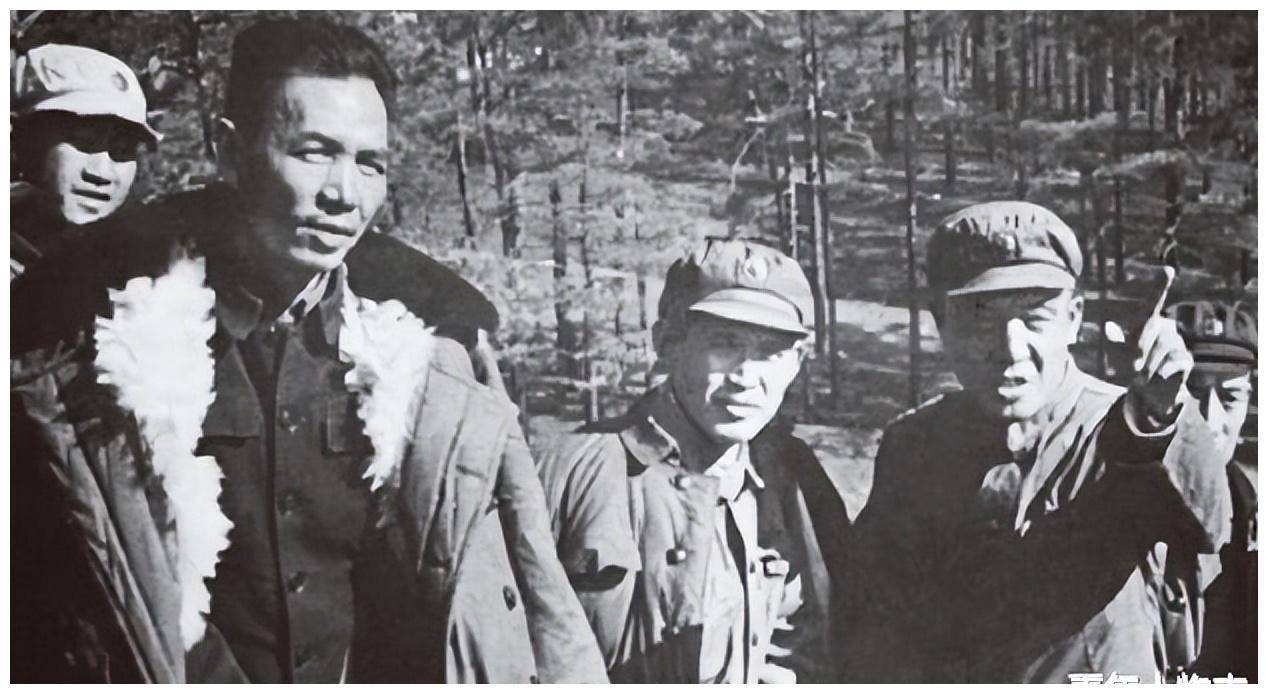

1952年,整编入朝部队,44军与45军合并引发番号之争。周恩来妙解僵局:取两军番号各一字,就叫54军!丁盛成为这支新军首任军长。次年入朝后,54军在金城战役中一小时突破敌阵,顶住敌军25次反扑,最终逼美军回到谈判桌。停战当日,阵地仍牢牢掌握在志愿军手中。

1958年回国后,54战青藏高原平定叛乱。1962年对印自卫反击战中,丁盛亲临瓦弄前线小时击溃印军主力。至今54军三字仍是印军心中阴影。从朝鲜战场到西南边陲,这支部队的战绩印证着丁盛的军事才能,也为他的功过是非留下了最硬核的注脚。

本文通过时间线与专题结合的方式重构内容,在保持史实基础上增强故事性。关键节点补充背景说明,军事行动细节化描写,并采用小标题提升阅读节奏。

admin@youweb.com

admin@youweb.com 0898-08980898

0898-08980898